由于I型蛋白磷酸酶家族在模式植物拟南芥中由高度冗余的9个基因组成,所以单个基因缺失后较难观察到明显的缺陷表型。研究人员经过多年努力,通过基因编辑等技术遗传杂交构建了高阶突变体,发现TOPP七重突变体(topp-7m)和八重突变体(topp-8m)在缺碳处理后幼苗出现早衰,与发现的自噬突变体的表型极为相似,并且它们的自噬活性都受到了显著抑制。

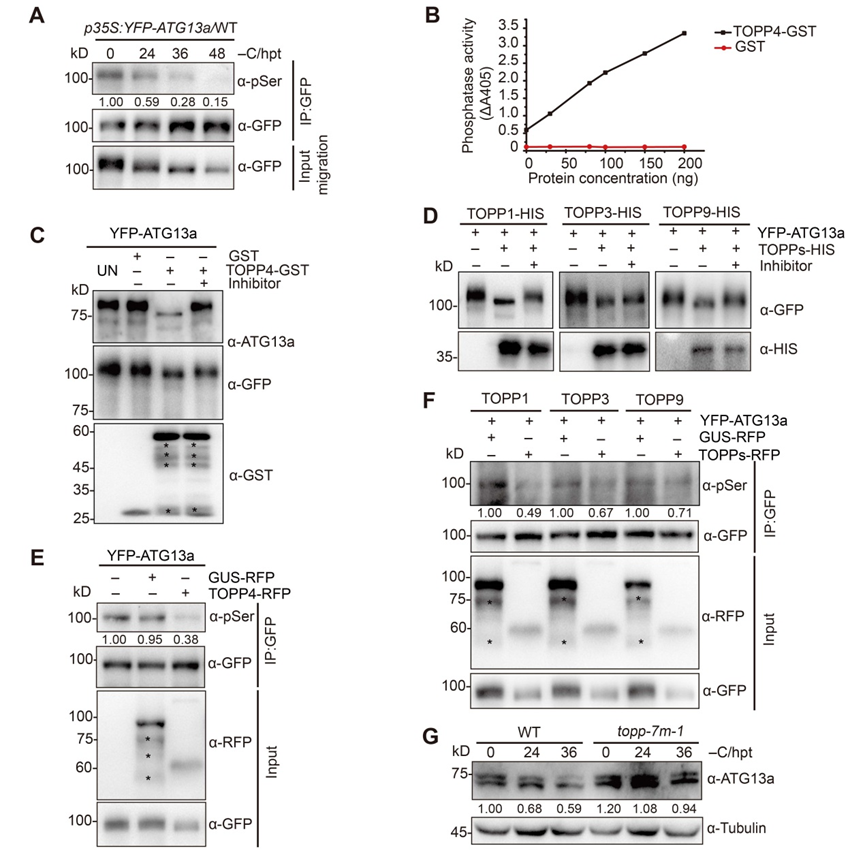

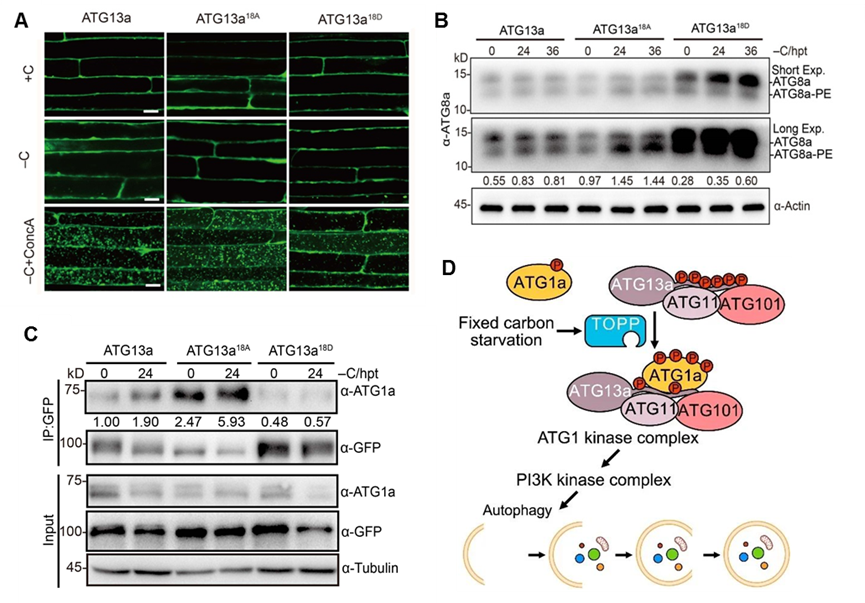

为了解析TOPP调控细胞自噬的分子机制,研究人员通过质谱技术高通量筛选TOPP的互作蛋白,鉴定到一个启始细胞自噬的关键组分ATG13a,并通过酵母双杂交、免疫共沉淀等技术验证了TOPPs与ATG13a之间的相互作用;进一步实验证明TOPP确实在体内能将ATG13a直接去磷酸化。深入对ATG13a蛋白进行研究,鉴定到其18 个关键的磷酸化位点;将这些位点的丝氨酸或苏氨酸全部突变为丙氨酸,模拟去磷酸化状态(ATG13a18A),显著提高了细胞自噬,增强了植物对缺碳的耐受性;而将其全部突变为天冬氨酸模拟ATG13a磷酸化状态(ATG13a18D),只部分恢复了自噬突变体atg13ab的缺碳敏感表型以及自噬活性。研究还发现,模拟去磷酸化状态的ATG13a18A与ATG1a 的相互作用显著增强;而模拟磷酸化状态的ATG13a18D与 ATG1a 的结合减弱;相应地,在去磷酸化缺陷的topp-7m突变体中 ATG13a与ATG1a的相互作用能力确实减弱了很多,说明 TOPP通过影响 ATG13a的磷酸化状态调控了激酶复合体ATG1a-ATG13a的形成

该研究首次发现植物 I型蛋白磷酸酶TOPP 通过对ATG13蛋白去磷酸化促进缺碳诱导的细胞自噬,延缓植物的早衰,为研究植物细胞自噬发生的调控机制提供了新思路;同时,由于细胞自噬与植物的抗逆性反应密切相关,所以本发现也有望应用于农业生产提高作物抗逆性能。

I型蛋白磷酸酶,也称蛋白磷酸酶1(Protein Phosphatase 1,PP1),是真核生物中重要的丝氨酸/苏氨酸蛋白磷酸酶之一,调控了细胞许多重要的生命活动。侯岁稳教授团队长期致力植物PP1遗传功能解析工作,2014年在国际上首次报道了植物PP1调控赤霉素信号通路的机理。随后发现TOPP家族不仅参与了其它重要植物激素信号响应,如生长素和脱落酸等,而且在植物响应各种环境(如光和病原物侵害等)中发挥着重要的调控功能,系列成果多次发表在植物学国际主流期刊PLoS Genetics、Plant Physiology、Plant Journal等,引领了该领域的发展。目前,该团队正在进行植物TOPP参与盐、低温响应的研究工作,还在开展重要农作物中TOPP的基因编辑工作,以期培育抗逆、抗病农作物新品种。